情報が断片的なので3紙を参考にします。

- 読売:http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tottori/news/20100913-OYT8T00917.htm

- 共同:http://www.47news.jp/CN/201009/CN2010091301000632.html

- タブロイド紙:http://mainichi.jp/area/tottori/news/20100914ddlk31040747000c.html

- 読売:男性会社員(当時40歳)

- 共同:会社員の長男=当時(39)=

- タブロイド紙:会社員だった長男(当時36歳)

- 不調を訴えて診療所受診

- 翌日に症状が悪化し救急搬送され入院

- 細菌性髄膜炎にて約3年後に死亡

「過失がなくても後遺症が残った可能性がある」として損害額の3割を減じた。

これは実質満額回答と解釈しても良さそうです。さて、とりあえず気になったのは読売の裁判長のお言葉です。これは読売だけにあるのですが、

村田裁判長は「髄膜炎と断定することは困難だった」としたうえで、「髄膜炎を疑って特有の症状を確認するなどし、病院での検査を勧めていれば死亡は避けられた」と判断。

「???」なところで、本当にそういうニュアンスだったのか確認しようが無いのですが、裁判所の事実認定で「困難だった」とされる髄膜炎の診断を「十分な問診」で見つけられなかったら、医師の全面責任みたいに読めてしまいます。もっとも「断定が困難」としていますから、断定できずとも疑われれば病院受診させろとも読めますから、そういうニュアンスだったかもしれません。

私も開業医ですから髄膜炎の診断については微妙な時があります。所見上は否定的な感じだが疑いは捨てきれないみたいなケースです。裁判所判断の言う「断定が困難」な状態ですが、判断に迷って1日様子を見るなんて選択はこれからは捨てる事にします。そういう迷いは患者にも開業医にも百害あって一利無しである事が明瞭に示されたと感じています。

もっと気になったところですが、これはタブロイド紙です。

被告側は「初診で見抜くのは困難だった」と反論していたが、「重症の急性感染症が疑われ、設備の充実した医療機関を紹介すべきだった」とした岡山大の感染症専門家による鑑定結果を判決は全面的に採用した。

これだけではわかりにくいので読売記事も追加しておくと、

診療所では、感染症検査などを外部に委託しており

診療所ですから自前の検査が出来る部分は小さく、検査会社に殆んどを外注委託していると考えられます。当然ですが検査結果は診察中に手にすることは出来ません。そういう状態で、症状だけで細菌性髄膜炎と狭く定義せずに「重症の急性感染症」かどうかも完璧に見抜く事も要求されているようです。これは診療所受診時の症状が具体的にどうであったかの情報が極めて乏しいので判断は困難ですが、かなり震え上がります。

症状と検査結果はある程度連動しているとは言え、完全には連動していません。開けてビックリ玉手箱状態の事も現実には多々あります。あくまでも一般論ですが、急性感染症の診療所の受診で、初診時に検査を行うのはそれなりの重症感があるときになります。それなりの程度もまた様々なんですが、症状だけで重症感染症を見抜けなければ・・・病院紹介のハードルをしっかり下げる事にします。

そうそう診療所で髄液採取なんて検査を行うチャレンジャーな開業医は殆んどいないと思われます。

もっともっと気になった事ですが、これはあくまでも訴訟上のお話です。訴訟の基本構図は、過失と結果があり、過失と結果の間に因果関係が必要です。因果関係の程度は「高度の蓋然性」と言う表現で為されます。高度の蓋然性の程度もケースにより幅があるようですが、単純にはおおよそ80%以上の可能性があれば成立する事になるそうです。

今回の事件は初診時に病院紹介をしなかったから死亡したになっています。つまり初診時に病院受診して治療に取り掛かっていれば「助かった」と言う判断が示されています。細菌性髄膜炎に限らず重症感染症は早期発見・早期治療が重要な事は基本ではありますが、現実問題として初診時に紹介受診して治療したとして、裁判所の判断の様に「高度の蓋然性」で救命できたかです。

ちょっと判り難いですかねぇ。あくまでも可能性ですが、今回のケースで仮に初診時の診療所が「こりゃ怪しい」と判断し、病院で治療を開始すればほぼ助からなければならず、助からなければ治療の不手際を問われる可能性が余裕で生じます。だって初診時に紹介受診していれば「ほぼ助かった」はずですから、責任のパスは今度は病院に渡されているからです。

曲解と言われるかも知れませんが、入院時に意識があり、翌日に意識が消失するほどの細菌性髄膜炎でも「高度の蓋然性」で救命する必要があります。細菌性髄膜炎の治療はそんなに甘くなかったはずですが・・・・入院治療を行なったのに、翌日に意識を消失させる様な不十分な治療が今度は問題になるかもしれません。

なんと言っても情報が乏しいですから断定的な事は余り言えないですが、診療所としても入手できる情報はこの程度です。これ以上の情報を得ようと思えば訴訟の番号を調べだし、鳥取まで判決文を読み行くか、裁判所のHPなりに公開されるのを期待して待つしかありません。そうなると防衛意識は確実に高まるかと思います。

もちろん基本に患者との信頼関係と言うのも大事ですが、今回は年齢からして信頼関係を築くほど頻回の受診はされていないように考えられます。また患者本人と信頼関係を築いても遺族まですべてと言うのもなかなか難しいところです。最初の受診時のやり取りも、カルテに詳細に記録するか、東京の某病院の様に電子カルテ連動録音システムでも構築しないと確認は難しくなります。

まあ下手に判断に迷って「経過観察」とか「検査結果待ち」で状態が悪化すれば、責任はすべて診療所みたいですから、病院に紹介受診させる閾値は確実に下がります。少しでも重症感のある患者は即座に病院紹介で宜しいのでしょうか。診療所も大変ですが、受ける病院も大変でしょうねぇ・・・・。

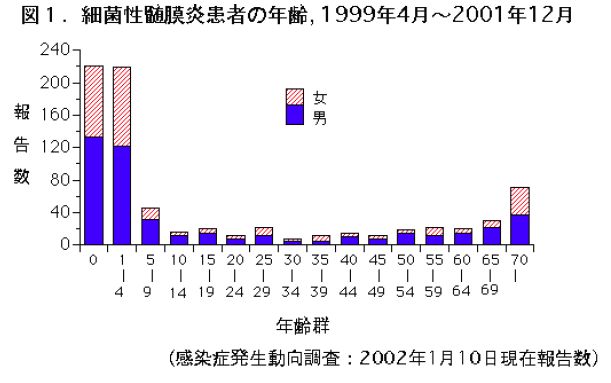

あくまでも参考までなんですが、細菌性髄膜炎の発生数の統計的資料を少し出しておきます。ありそうでなかなか無かったのですが、どうも明治薬科大のHPの一部みたいです。

|

日本で1999年4月〜2001年12月に報告された細菌性髄膜炎患者数は763例(1999年4月〜12月235例、2000年256、2001年272例)

こうなっていますから、1年分のデータではなく2年9ヶ月分の積算データになっています。年間300例弱程度で、0〜4歳児が6割ほどを占めますから、表にしにくかったのかもしれません。でもって鳥取のデータですが、これは鳥取県感染情報センターにあります。その中から年別の発生件数をピックアップしてみます。データには全県と地区別もあるのですが、西部地区もあわせて引用します。

| 年 | 全県 | 西部 |

| 2000 | 3 | 1 |

| 2001 | 6 | 1 |

| 2002 | 2 | 1 |

| 2003 | 1 | 1 |

| 2004 | 3 | 2 |

| 2005 | 8 | 2 |

| 2006 | 4 | 3 |

| 2007 | 10 | 7 |

| 2008 | 6 | 6 |

年齢別の集計もあるのですが、この数ならそこまで示す必要も無いでしょう。それと鳥取県の人口です。これは2007年データですが、全県で59万9830人、西部地域で24万3969人となっています。明治薬科大のデータを引用したのは有り難いことに2001年の細菌性髄膜炎の発生例数もあったからで、事件のあった2001年の全国の総数が272例、うち鳥取県が6例、さらに事件の舞台となった鳥取県西部地域では1例であった事がわかります。

オランダのデータなんですが、調査時期が1998年10月〜2002年4月となっているので参考になるかもしれません。成人の細菌性髄膜炎患者における臨床的特徴および予後因子と言うタイトルになっており、

全死亡率は21%であった.死亡率は,肺炎球菌性髄膜炎患者のほうが髄膜炎菌性髄膜炎患者よりも高かった(30% 対 7%;P<0.001).全症例の34%で転帰が不良であった.

転帰不良因子としては、

転帰不良のもっとも強い危険因子は,全身状態の不良を示唆する要因,意識レベルの低下,および S. pneumoniae による感染である.

残念ながら日本の成人のデータは見つけられませんでした。御存知の方は情報下さい。なんとなく岡山大の鑑定医の感染症専門家もこのデータを引用しているような気がしないでもないですが、もちろん真相はわかりません。