reservoir様からオンラインで無料で自動着色してくれるサイト(siggraph2016_colorization)があるとの情報を頂きました。さっそくやってみると、

|

|

全自動着色にも向き不向きがあるようです。そこで前2回の経験を活かして手作業でトライしてみました。とくに2回目の経験として境界線処理がうまくいかなかったので、その点でもリベンジです。

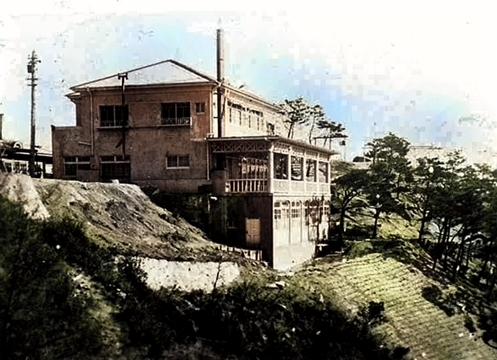

これぐらい塗れれば個人的には上出来です。摩耶花壇ネタなんですが、乏しい情報の中に「三階建」となっていましたが、これは地上3階ではなく地上2階・地下1階であったようです。それと画面の左側にあるアーチ状の構造物は釜風呂に向かう橋じゃないかと推測されます。宿泊客は1階のレストランを通らずに風呂の向かえる設計の見方です。それにしても電気は通っていたようですが、水はどうしていたんだろうと思います。飲料水ぐらいならケーブルカーでも運べるとは思いますが、釜風呂用の水はどうしていたんだろうです。もちろん炊事・洗濯もあります。同じ問題はマヤカンにもあったはずですから、水道設備は摩耶ケーブルが設置されたときに敷設されていたのでしょうか。

もうひとつですが、マヤカンの客室は13室の情報がありました。摩耶花壇は2階が客室部分で良いと思うのですが、北側の方は階段室があり部屋はあったと思えませんから、摩耶花壇の客室はすべて南向きであった可能性が強そうだと考えられます。具体的には2階は北側に階段室があり、あがったところは釜風呂に向かう廊下があり、その廊下沿いに客室が並んでいた可能性です。次の画像を見て欲しいのですが、

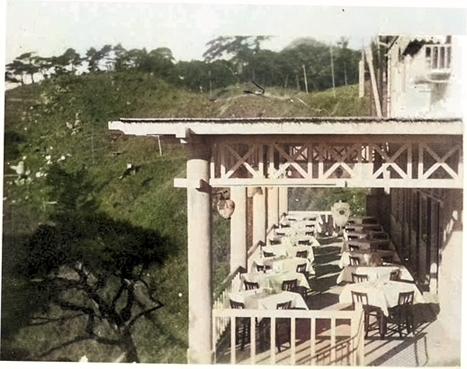

この角度から見るとオープンデッキの柱間は4つです。柱の間を1間と考えると4間(7.2m)になります。部屋の幅を1間とすれば4部屋取れますが、シングルならともかくダブルでは狭い気もします。では1.5間にすれば端数が出ます。この先は確認しようがないのですが、

- 1間幅で4室

- 1.5間のダブル2室と1間のシングル1室の計3室

- 2間のダブル1室と1間のシングル2室の計3室

- 2間ずつの2室

ここは想像になりますが、摩耶ケーブルから天上寺に至る道筋に戦前は大衆向けの宿泊施設が存在していた可能性はあると考えだしています。摩耶花壇が摩耶ケーブルの開通に合わせるように開業したのは、そういう宿泊施設の繁盛があったからで、大衆向けとは差をつける意味で高級路線を取ったぐらいの見方です。戦中から戦後の10年間はケーブルも撤去され、記録も非常に乏しい時代になりますが、この時期に大衆向けの宿泊施設は消滅してしまった可能性は十分にあります。

ケーブルカー再開により摩耶山観光は再び栄えることになりますが、消滅した大衆向け施設の代替にバンガロー村が設置され、戦後のマヤカン復活は富裕層向け施設への需要に応えたものだったぐらいに思えてきました。ホントに現地に行っても今でも健在なのはケーブルカーとロープーウェイしかないので想像するのが大変なんですが、戦後に繁栄した奥摩耶遊園さえ私の世代で辛うじて知っているかどうかの時代になっていますから、遥かなる昭和の薄れゆく記憶といったところのようです。